山形県置賜算数学び合い研究会 『置算研』

本研究会では算数科を中心に、算数学び合いの石田淳一横浜国立大学名誉教授ご指導のもと、「協働的な学び合い」の実践研究をしています。さらに、教育実践研究家の菊池省三先生を代表とする「菊池道場山形支部」として、白熱する教室を生み出す学級づくりをして、「主体的・対話的で深い学び」ができる子どもの育成を目指しています。 お問い合わせは、山形県南陽市立赤湯小学校 田井地 清まで vaio0819@yahoo.co.jp

2025年10月7日火曜日

書名「算数で育てる学び合いのチカラ 〜つながる・深まる授業デザイン〜」(Amazon)

2025年2月23日日曜日

算数の予習で説明力UP!理解力UP!

「面積」の学習から予習することを宿題にしています。予習カードを配布して、「わかったことは何か」と「わからないことは何か」を書いてくるように言いました。1日分の書くスペースは、そんなに広くないので、負担感はあまりないと思いますが、習っていないことをしっかり読まないと理解できないので、難しさはあります。

算数の授業では、いつもめあては「〜を説明しよう」という言葉を使っています。算数は、答えを求めれば終わりではなく、なぜそうなるのかを筋道立てて説明することで、論理的思考力が身に付くと考えています。ですから、今回の予習では、答えが何かではなく、どんな方法でどのように説明するかということを予習してくるわけです。

初めは、教科書に書いているまとめをそのまま写してくるだけの人が多かったのですが、やっているうちに少しずつ変化が見られました。まず、上の写真ですが、余りの17について、「あまりの17は、0.1が17個分という意味だから1.7」というように、小数点をそろえる理由や説明をきちんと書けるようになってきた人が増えました。以前は何を書いたらよいかがわからないグループがあったのですが、今は予習をもとにして話し合う姿が見られるようになりました。さらに、予習カードだけでは足りないので、自主学習ノートに考えを書いてくる人もいます。

上の写真では、面積の予習で、「長方形の面積を求める時、1㎠が何個あるか数えてみたら、たてと横の長さをかけてみた答えと同じになったことが不思議だと思いました。」と書いてきました。こういう予習をしてくると、「なぜ」という意識で授業に臨むことができ、自分の解決できた喜びを味わうことにつながります。もちろん、理解にもつながります。

2024年12月8日日曜日

2024年12月7日土曜日

小数のたし算を考える足場にした分数のたし算

久しぶりの書き込みです。現在持ち上がりの4年担任をしています。

そこで、4年算数「分数」の実践です。

10年前ぐらいまで、石田淳一教授による「考える足場」という指導法を実践していました。その後、学び合いの指導法に移行していましたが、久しぶりの「考える足場」です。

分数のたし算の学習では、テープ図などを用いて単位分数のいくつ分という考えをさせることが大事ですが、分数の問題提示の前に、0.2+0.3=0.5であることを説明させます。

0.1が何個分という整数に帰着させる見方、考え方ができるようにするためです。3年生の時の既習事項なので、比較的容易に説明することができます。

この考えをさせておくと、今回の分数のたし算の説明ができるようになります。しかも、グループ学習による学び合いで、一人一人が説明できるようになります。

最近は考える足場の授業を行なってきませんでしたが、この指導法は全員に容易に見通しを持たせることができます。この授業では、練習問題でも全員が説明できるようになりました。

2023年4月23日日曜日

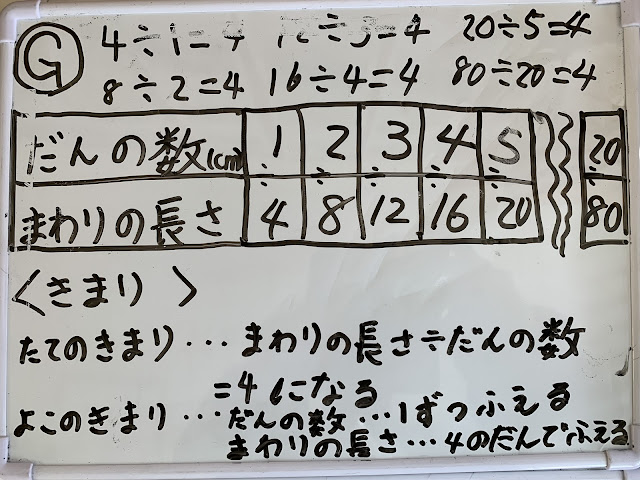

数理的処理のよさを感じさせるには

2022年12月18日日曜日

分数も小数も整数も、すべて「単位のいくつ分」で説明させる

2022年4月30日土曜日

型を示す

新学期が始まり1か月が過ぎました。今年度は4年生の担任ということでスタートしました。再任用2年目ですが、若者に負けないようにがんばります。

参観日の時に、「かさをつくろう」という小数のひき算の発展的な授業をしました。石田淳一教授の著書にあるものを自分なりにアレンジしてやってみました。

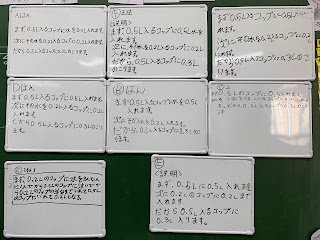

2つのコップを使ってかさをつくるという内容です。なみなみと入れた水を別のコップになみなみ入れると、元のコップに水が残る。つまり、ひき算した答えのかさだけ残るというものです。

これを論理的に表現させるというねらいです。説明の仕方はいろいろありますが、「まず」「次に」「だから」の型で表現させたいと考えました。でも、いきなりこの型で説明しなさいと言ってもなかなか難しいと思い、まず全体で学び合ってこの表現を完成させました。つまり、全体で解決したことを考える足場にするということです。

そしていよいよ主問題2をグループ学習させます。Tの文字にするので、「T字グループ」と呼んでいます。主問題1でやった表現を足場にしているので、どのグループも参考にしながら解いていました。

あるグループだけ、逆の発想をしていました。小さいコップから移す方法です。0.3Lなので、0.2Lと0.1Lでつくっていました。全体の話し合いで、0.1Lは半分まで水を入れるという説明でしたが、ちょうど半分というのは無理だということになりました。数学的には目盛りがないコップで半分という表現は、曖昧な言葉になります。

全体の話し合いのあとは、全員がこの表現で説明することができました。

今回の授業では、主問題1を全体で解決し、それを考える足場にして学び合うというものです。いろいろな表現をグループに出させて学び合うというやり方もありますが、論理的な説明をさせる場合は、型を示して教えなければなりません。時間ばかりかかり身につかない授業よりも、効率的で思考力、表現力が身につく授業だと思います。